Студентам > Рефераты > Исследование работы реверсивных счетчиков

Исследование работы реверсивных счетчиковСтраница: 1/2

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №З

ИССЛЕДОВАНИЕ

РЕВЕРСИВНОГО СЧЕТЧИКА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы

является:

- теоретическое изучение

принципа работы счетчиков и регистров;

- экспериментальное исследование

счетчика-регистра на интегральных микросхемах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

Регистры и счетчики

относятся к разряду цифровых устройств и являются одним из наиболее

распространенных элементов вычислительной техники. Они широко используются для

построения устройств ввода, вывода и хранения информации, а также для

выполнения некоторых арифметических и логических операций.

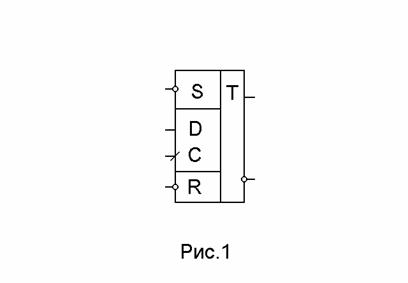

Для

построения счетчиков и регистров используются синхронные триггеры, переключение

которых происходит только при наличии синхронизирующего сигнала (

синхроимпульса ) на входе С. Наиболее часто для построения регистров и

счетчиков используется универсальный Д - триггер, имеющий специальный

информационный вход Д, и динамический вход С ( рис.1 ).

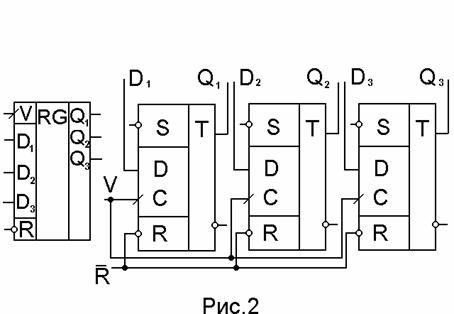

2.1. Устройство,

называемое регистром, служит в основном для хранения чисел в двоичном коде при

выполнении над ними различных арифметических и логических операций. С помощью

регистров выполняютоя такие действия над числами, как передача их из одного

устройства в другое, арифметический и логический сдвиг в сторону младших или

старших разрядов, преобразование кода из последовательного в параллельный и

наоборот и т.д. Функциональная схема и условно - графическое обозначение

регистра параллельного типа, собранного на универсальных Д-триггерах, приведена

на рис.2 .

По сигналу на входе С

информация, поступившая на входы DО¸DЗ,

записывается в регистр и хранится в нем до тех пор, пока не произойдет запись

другой информации, либо не поступит сигнал на вход R, обнуляющий регистр.

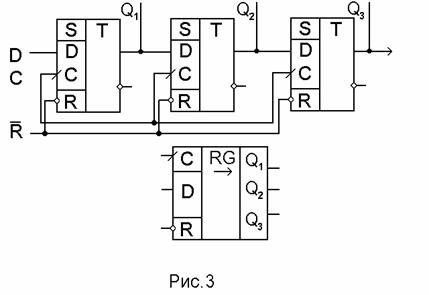

Функциональная схема

и условно-графическое обозначение регистра сдвига представлены на рис.З.

Последовательный

информационный код поступит на вход D регистра. Импульс команды сдвига С

подается одновременно на синхронизирующие входы всех триггеров регистра и

переводит каждый триггер в состояние, в котором находился триггер предыдущего

разряда. Таким образом, каждый импульс команды сдвига "продвигает"

записываемое число на один разряд вправо.

2.2. Устройство,

называемое счетчиком, предназначено для подсчета числа поступающих на вход

сигналов ( импульсов ) в произвольной системе счисления. Двоичные счетчики

строятся на основе триггеров, работающих в счетном режиме ( Т - триггер или

счетный триггер).

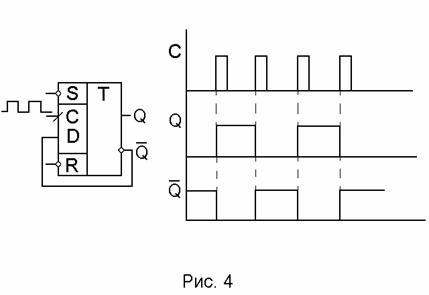

Счетный триггер может

быть получен из универсального D - триггера путем соединения его инверсного

выхода 0 со входом D.

Счетный триггер и

эпюры сигналов, поясняющие его работу, представлены на рис.4.

У счетного триггера

состояние выхода изменяется на противоположное при поступлении на вход С

каждого очередного счетного импульса.

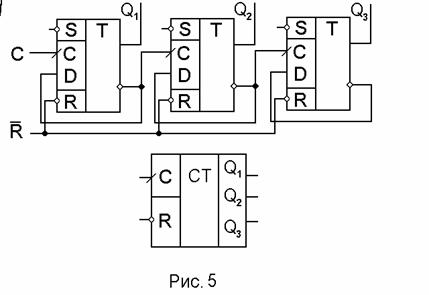

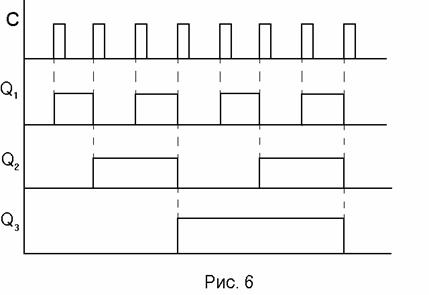

Функциональная схема

и условнографическое обозначение двоичного счетчика с коэффициентом пересчета 23

представлена на рис.5.

Каждый поступающий на

вход счетчика импульс перебрасывает первый триггер в противоположное состояние

(рис.6). Сигнал с инверсного выхода предыдущего триггера является входным

сигналом для последующего и, таким образом, комбинация сигналов на выходах Q1,

Q2, Q3 будет соответствовать числу поступивших на вход

счетчика импульсов, представленному в двоичном коде. Счетчик данного типа

называется асинхронным счетчиком.

Если на счетный вход

каждого последующего триггера счетчика подавать сигнал с прямого выхода

предыдущего триггера, то счетчик будет производить операцию вычитания.

Счетчики, способные выполнять функции сложения и вычитания, называются

реверсивными.

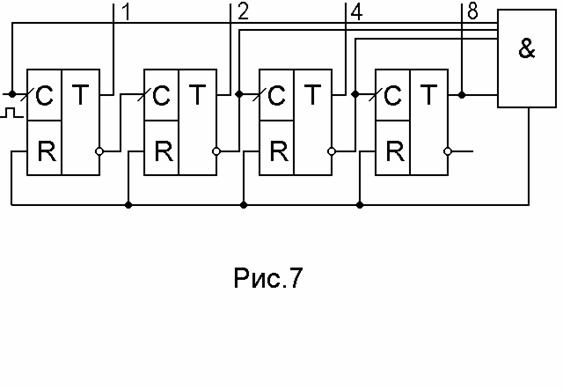

Для построения

счетчика с требуемым коэффициентом пересчета М, отличным от величины 2N

(N - число двоичных разрядов счетчика), используется принудительный сброс

счетчика в исходное состояние при достижении счетчиком числа М. Пример такого

счетчика с М=9 (М=10012) представлен на рис.7.

3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА И СРЕДСТВ

ИССЛЕДОВАНИЯ

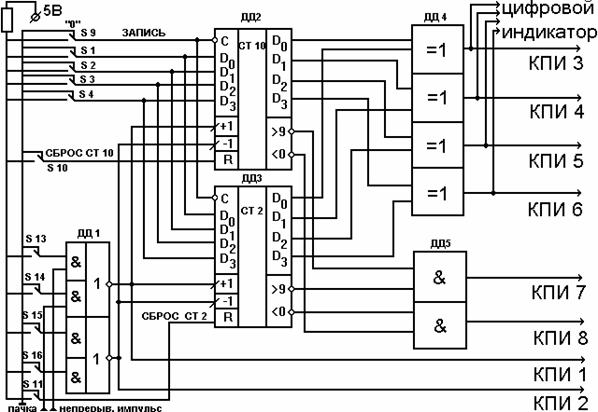

3.1. Функциональная

схема исследуемого устройства представлена на рис.8 . Устройство включает

двоично - десятичный счетчик ДД2, двоичный счетчик ДДЗ, коммутатор входных

сигналов ДД1 и логические элементы ДД4 и ДД5, выполняющие функции элементов

объединения.

Для подачи

информационных и управляющих сигналов используется специальное устройство,

управляемое наборными кнопками с фиксацией SА1¸SА16.

Нажатому состоянию соответствует сигнал логической "1", отжатому

состоянию - сигнал логического "0". Кнопки SА1¸SА16 расположены в левой части

лабораторного стенда под надписью "Программатор кодов".

3.2. Функцию

двоичного счетчика выполняет микросхема К155ИЕ7. Данная микросхема представляет

собой реверсивный четырехразрядный счетчик - регистр, в котором кроме двух

счетных входов ( суммирующего "+1" и вычитающего "-1" ) и

входа сброса Р имеется четыре информационных входа DО¸DЗ и вход С , разрешающий запись информации в счетчик.

Кроме того, для наращивания разрядности счета в микросхеме предусмотрены выходы

"³15" и " <

0", на которых при достижении счетчиком указанных чисел появляются сигналы

логического "0". Выход "³15"

в этом случае следует соединять с входом "+1", выход "<

0" - с входом "-1" аналогичной микросхемы.

3.3. Функцию

двоично-десятичного счетчика ДД2 выполняет микросхема К155ИЕ6. У заданной

микросхемы коэффициент пересчета М=10 и сигнал переноса в старшие разряды на

выходе “³9” вырабатывается при

превышении счетчиком числа 9.

Рис.8 Рис.8

3.4. При исследовании

одного из счетчиков, другой должен находиться в исходном состоянии, что

достигается подачей на вход R данного счетчика уровня логической "1"

с помощью кнопок SА10 или SA11.

3.5. Запись

информации в счетчики производится в параллельном коде путем подачи на входы ДО¸ДЗ логических сигналов "0" и

"1" с помощь кнопок SА1¸SА4

и подачи сигнала логического "0" на вход С с помощью кнопки SА9 (для

этого кнопку SА9 надо отжать и снова нажать ).

З.6. Счетные импульсы

должны поступать на исследуемую схему с клеммы "непр.имп," ( "

~|_|~|_|~ “ ) в виде непрерывной импульсной последовательности и с клеммы

"пачка имп." ( "_|~|_|~|_" ) в виде пачки импульсов с

числом импульсов в пачке от 1 до 15. Управление режимом работы входов

"+1" и "-1" счетчиков производится о помощью кнопок SA13¸SА16, которые обеспечивают выполнение

следующих функций:

SА13

("непр,+") - разрешение прохождения непрерывной импульсной последовательности

на входы "+1" счетчиков;

SА14 ("пачка

+") - разрешение прохождения пачки импульсов на входы "+1"

счетчиков;

SА15 (“непр.-")

- разрешение прохождения непрерывной последовательности импульсов на входы

"-1" счетчиков;

SА16 ("пачка

-") - разрешение прохождения пачки импульсов на входы

"- 1" счетчиков,

Примечание. Не

допускается одновременное нажатие двух и более кнопок SА13¸S А16.

3.7. Для задания

числа импульсов в пачке и посылки необходимой пачки в исследуемый узел

используются четыре кнопки с фиксацией "20" ¸ "23 " и две

кнопки без фиксации "Пуск" и “Устан.О", расположенные на панели

лабораторного стенда под надписью "Программатор СИ".

При этом должна

соблюдаться следующая последовательность операций:

3.7.1. Набрать

заданное число импульсов в пачке в двоичном коде с помощью кнопок “20” ¸ "23". Нажатой

кнопке соответствует логическая "1" (при этом загорается

соответствующий индикатор).

3.7.2. Нажать кнопку

"устан.О".

3.1.3. В режиме

наблюдения одновременно двух сигналов на экране мультиметра величина и взаимное

расположение этих сигналов регулируется ручками "~ " и “¯“

соответственно в поле надписи "Коммутатор" отдельно для каждого

канала ( "Вх1" для КПИ 10 и "Вх2" для КПИ 9 ).

3.2. Исследование

элемента ДД3 в статическом и динамическом режиме.

3.2.1. Логические

сигналы "0" и "1" на входе триггеров задаются с помощью

кнопок с фиксацией SА1¸SА6,

расположенных на передней панели блока К32 под надписью "Программатор

кодов". Отжатое состояние кнопки соответствует заданию логического

"0", а нажатое - заданию логической "1". Нажатое состояние

кнопки сопровождается загоранием соответствующего светодиода зеленого цвета,

расположенного вблизи данной кнопки "Программатора кодов".

3.2.2. Для подачи

положительного импульса ( "_|~|_" ) на вход С триггера необходимо

кратковременно перевести соответствующую кнопку из отжатого состояния в нажатое

и обратно.

3.2.3. Для индикации

логических сигналов на выходе триггера, работающего в статическом режиме (

верхняя часть элемента ДДЗ ), служит левое цифровое табло блока К32. При этом

кнопка " IO |_2 ", расположенная непосредственно под табло, должна

находиться в нажатом состоянии.

3.2.4 . Нижняя часть

элемента ДДЗ представляет собой триггер, работающий в счетном режиме. На его

счетный вход С поступает непрерывная последовательность импульсов.

Одновременно такая же последовательность импульсов поступает в КПИ1. Выходные

сигналы триггера ( прямой и инверсный ) поступают в КП2 и КПИЗ соответственно.

3.2.5. Лабораторный

стенд позволяет наблюдать на экране мультиметра одновременно два сигнала с

любых двух КПИ из восьми ( двухканальный режим наблюдения ). Выбор двух

определенных КПИ производится следующим образом:

3.2.5.1. Нажать

кнопку " ВСВ |_ ВНК " под надписью "КВУ", при этом у левых

индикаторов обоих цифровых табло начинает светиться знак запятой.

3.2.5.2. При отжатой

кнопке"Вх1 |_ Вх2" набрать с помощью кнопок " 20 ¸ 23 " программатора

"СИ " двоичный код первого выбранного КПИ и нажать кнопку

"Пуск". При этом на левом табло у знака запятой появится номер выбранного

КПИ.

3.2.5.3. При нажатой

кнопке "Вх1 |_ Вх2" повторить указанную процедуру для второго

выбранного КПИ. Номер этого КПИ появится у знака запятой правого табло.

3.2.5.4. Нажать

кнопку "Коммутатор" под надписью "Контроль V~"'. Теперь два

выбранных КПИ через каналы коммутатора лабораторного стенда соединены с

осциллографом мультиметра. Регулировка величины и расположения сигналов на

экране осуществляется раздельно ручками " ~ " и " ¯

" под надписью "Коммутатор". Слева расположены ручки регулировки

первого канала коммутатора, справа - второго канала коммутатора.

3.2.5.5. Для выхода

из режима наблюдения сигналов на экране мультиметра перевести кнопку "ВСВ

|_ БНК" под надписью "КВУ" в отжатое состояние.

3.3. Исследование

элементов ДД4 (статический режим) и ДД5 (счетный режим ).

3.3.1. Логические

сигналы "0" и "1" на S, R, J и К - входы универсальных

триггеров подаются с помощью кнопок SА7¸SА12

( аналогично рассмотренному в п.п.2.1. ).

3.3.2. Сигнал на

вход С триггера поступает от встроенного генератора импульсов лабораторного

стенда, который вырабатывает серию импульсов положительной полярности. Число

импульсов может изменяться от 1 до 15 и устанавливается с помощью кнопок с

фиксацией " 20 ¸

23 ", расположенных под надписью "Программатор СИ".

Кнопки без фиксации "Пуск" и "Устан.О" служат для задания

режима работы генератора. При этом должна соблюдаться следующая

последовательность действий:

3.3.2.1. Набрать

число импульсов в пачке в двоичном коде с помощью кнопок " 20 ¸ 23 ". Кнопки в

нажатом состоянии соответствует двоичная единица ( при этом загорается

соответствующий светодиод ).

3.3.2.2. Нажать

кнопку "Устан.О"и убедиться, что светодиод кнопки "Пуск"

погашен. Генератор импульсов готов к работе.

3.3.2.3. Нажать

кнопку "Пуск". При этом генератор вырабатывает нужную пачку

импульсов. Для повторного включения генератора нажать кнопку

"Устан.О", а затем кнопку "Пуск" и т.д.

3.3.3. Контроль

выходных сигналов триггеров ДД4 осуществляется с помощью левого цифрового табло

на блоке К32.

|

Главная

Главная

Схемы

Схемы

Студентам

Студентам

Программы

Программы

Поиск

Поиск

Top50

Top50

Главная

Главная

Схемы

Схемы

Студентам

Студентам

Программы

Программы

Поиск

Поиск

Top50

Top50